文学与乡愁

陈少聪

中国古代诗词歌赋中,以乡愁为主题的书写,俯拾即是。拿起一本唐诗宋词汉赋来,每三两页必有一篇写乡愁。有写流放离愁的,有写出塞征人的悲怆的,更有无数写闺中怨妇的凄怆和游子的羁旅思归。凡是中国人,不分男女老少,谁都可以轻而易举地背诵出几首来。“乡愁”恐怕早已成了中国人集体意识里的生命基调了吧。

古人出门是大事,往往一别经年,山川阻隔,千里迢迢,那种乡愁摧肠揪心。几千年前《诗经》里就充塞着书写乡愁的诗句:“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”唐诗里高适的《燕歌行》写征人的苦辛,少妇的悲怆,又是多么动人心魄。杜甫写昭君出塞的千古名句,读了更是令人心碎神销。随手拈来,便有如许之多沉重的乡愁之作。

“乡愁”在英文里译为nostalgia,指对过去的眷念之情。纯粹古典的乡愁因地理的隔离而引起,是种痛苦;而nostalgia则属于一种甜蜜的忧伤。普鲁斯特的《追忆似水年华》所表述的几乎全是这种对过往的眷念之情。记忆往往于人们最不经意之际猝地来袭,常因某种音符、某个旋律或某种气味等等感官的刺激而骤然之间勾起浓烈鲜明的回忆。

还有一种乡愁,境界更加抽象,它除了追念既往,也遥想无穷的未来。陈子昂的《登幽州台歌》正是这样一首诗。崔颢的《黄鹤楼》所写也是类似的境界,诗中的“乡关”未必指家乡,更像泛指人生的归宿。诗人对生命世事兴起无限感怀:人生何其渺小,人生当何去何从?这种乡愁,不限于诗人,是人类自古以来共有的感怀。人生短暂,似白驹过隙;在宇宙间,人永远只是一个过客。苏东坡在《前赤壁赋》中不也正有同一种感慨吗?诗人在接触到这旷古的大寂寞后,也是接触到终极的乡愁的时刻,而这刹那的悲情与颖悟,往往启发了伟大文学作品的诞生。

早在几千年前,中国古人就产生了实现“和谐大同”社会的理想,并为此设计了一整套较为完善的保障体系。其核心莫过于采用一套有效的争议调处机制,即今天所谓之调解制度。调解,作为一种有效的争议解决机制,在我国的历史可谓源远流长。今天能够看到的关于调解的最早记载是舜主动出面对“历山之农者侵畔,河滨之渔者争坻”进行有效调处的故事。可见,华夏先民很早就认识到调解对社会和谐的作用。之后在漫长的封建社会,调解制度在我国得到了充分的实践和发展,几乎在历朝历代都设有专门负责调解的机构或人员。

秦汉时,在乡一级设“秩、啬夫和三老”专司调解事务,调解不成再到县廷起诉。唐代则于基层分设“乡正、里正和村正”,而且还明确规定调解是将纠纷交府县处理的前提。到元朝时调解已被广泛应用于解决民事纠纷。元代还为调解及其他非诉讼争议解决机制取了一个特殊的名称——“告拦”。元朝法律同时规定通过审判官调解达成和解而再次起诉的案件,不允许有司再行受理。这就赋予调解达成的和解协议以既判力和法律约束力,这是传统调解发展史上一个重要的里程碑。

到明清时期,我国古代调解制度发展到了极致。明代将儒家“无讼”观念付诸社会管理实践,调解自然继续充当民事诉讼的法定前置程序。朱元璋就曾颁布敕令规定:“民间户婚、田土、斗殴、相争一切小事,不许轻便告官,务要经本管里甲老人理断。若不经由者,不问虚实,先将告人杖断六十,仍发里甲老人量断。”清代在沿袭明朝做法的同时,还将调处率纳入地方官员的政绩考核,这从某种程度上导致调解适用范围被不适当地扩大。据载,清嘉庆十五年至二十五年间,天津宝坻县自讼案的调解结案率竟高达90%。从上述调解演进的历史可以看出中国古代调解在一步步制度化的过程中,还逐渐形成了较为明显的强制性特征。这种强制调解模式体现了统治者以此进行社会治理的重要考虑。中国古代调解也因此带有浓厚的政治色彩和道德教化功能。

我国古代调解制度特点鲜明。首先体现在中国古代调解的主动介入特性。中国传统调解实践大多具有某种主动介入的因素,即调解人出面调和纷争,并非基于双方的邀请而是多由调解人主动介入争议。其次是调解人在某些情况下的非中立性。在中国传统文化背景下,调解人主持调解时未必一定会站在中立的立场上。受传统道德观念等多种因素影响,调解人在调解过程中常常会自觉不自觉地站在某一方的立场上看待问题。古代调解人大多都是带着自己对争议的看法和既定立场介入争议的。在调解过程中,调解人自然会以自己的价值观对调解结果施加影响。为了给调解人保留“面子”,当事人大多会听从调解人的建议。这些情形都是西方式调解体系中闻所未闻的。

刀 势 画

王 斌

洛阳在清末民初,就是全国水陆交通的重要枢纽和商业中心。1920年,吴佩孚进驻洛阳,洛阳遂成河南省会,军政要员云集,人口猛增。1932年,国民政府迁都洛阳后,又刺激了商业的发展。抗战爆发开封沦陷时,大批商号来洛阳开业,更让洛阳繁华无比,民间艺术颇多。

洛阳剪纸就是其一。

洛阳剪纸有三种:一种叫复制剪,就是依葫芦画瓢,复制原来的花样;另一种叫规则剪,如结婚用的喜字;最后一种叫创作剪,完全出自艺人的自创,随心所欲,一蹴而就,为剪纸艺术中的最高境界。

“创作剪”技艺最高的,在洛阳数秦百川先生。其作品栩栩如生,涉材广泛,独门绝技更是让人惊叹。

剪纸由中国传入日本,经艺术改良之后很快成为日本高雅艺术领域中的一朵奇葩,代表人物是一位叫宫田雅之的人。此人通过刀势表现思想哲学和艺术美学,作品被世人称之为“刀势画”。其画作具有古典之美、刀势之美、冷峻之美、心灵之美多层美感。刀势在纸上产生的线条配以艳丽的色彩,交相辉映之中,给人一种极大的感染力。

1944年夏,宫田雅之的夫人龙愁秀带着儿女和丈夫生前最得意弟子来到洛阳。当地友人说起中日剪纸艺术的话题时,宫田夫人说:“中国的剪纸艺术还缺少足够的美术素养和绘画基础,只局限于装饰作用,所以中国的剪纸只能像土特产一样批量销售,却登不上大雅之堂……”

秦百川先生是一个强烈的爱国主义者,当他听到那些话之后,脸红得发烫,立刻招呼弟子拜访。

龙愁秀和秦先生一交谈,知道了自己言语间不慎得罪了人,立刻站起来给秦先生鞠躬致歉。秦先生说:“我接受您的道歉,也想见识一下您丈夫的‘刀势画’。虽然中日交战,但艺术无疆界。明日9时,在天门广场咱们现场交流一下,也算为两国剪纸艺术做点事吧。”

宫田夫人欣然接受了秦先生的请求。

第二天9时刚到,宫田夫人如约而至。一阵客套之后,比赛正式开始。

那宫田弟子看起来才三十多岁,却技艺了得,四十分钟后作品已然完成,悬挂于展厅显要位置。

那是宫田雅之代表作《白桦湖四季》的翻本。作品巧妙利用了光影元素,将七彩玻璃纸刻贴出惟妙惟肖的白华树、月亮、山峰、氤氲、湖水、鸟儿。既有油画的细腻、中国水墨画的诗意,又兼有日本版画的冷峻内敛。既有东方的禅宗悟道,西方的哲学意味,又体现着一种特有的伤感之美。在玻璃装裱镜的反射下,画面亦真亦幻,将日本风景名胜白桦湖的美景表现得淋漓尽致。那树、那山就像伫立在众人眼前,那水就像流在众人脚下。无论从哪一个角度看,都是完美无瑕、意境深远,给人一种身临其境、心旷神怡、立体感强的美妙感觉。

一时人人惊呼!

宫田弟子作品一完成,众人的注意力全部集中到了秦先生那里。

秦先生早已进入忘我境界,挥剪如飞。时而如走蛇空灵诡异,时而如蜻蜓点水飘逸轻灵。手臂运作间,纸屑扬扬洒下。少顷,额头渗出细汗。

良久,秦先生手臂停了下来,抬起头郑重凝视墙上高高悬挂的《白桦湖四季》。少顷,只见秦先生划破长空的一剪之后,突然一口鲜血“噗”地喷出,人慢慢倒地。

赛场大乱。

秦先生被送往医院之后,那幅带血作品静静躺在案上,揪着众人的心。作品表现的是豫西抗日独立支队血战日军保洛阳。有骏马飞跃嘶鸣,有山河支离破碎,有百姓同仇敌忾……那磅礴宏大的气势,丝丝入扣的表现手法,精妙的造型,勇进悲壮的氛围,仿佛把人们带进了前线战场。

人们正赞叹间,只见秦先生几名弟子红着眼睛返了回来。数米长的剪纸在几个人手中被慢慢撕开。立刻,剪纸变成了对称的两幅作品。

这时,突然有人喊到:“剪纸上有字。”

众人这才注意到,在错综复杂的剪纸线条中,隐藏着偌大的两个字“洛阳”。几名弟子把对称的两幅剪纸轻轻移到了屋外。清风徐徐吹动下奇迹出现了,只见剪纸上薄薄人儿车儿马儿飞快哗哗地动。或疾跑、或跳跃、或厮杀,似有鲜血飞迸,似有硝烟弥漫,似有枪弹嗖嗖飞过。风停时,人儿车儿马儿趋于平静,“洛阳”二字又显示出来。

众人瞪大了双眼,只差点儿钻进剪纸中去。

那场大赛之后,传来秦百川先生去世的消息。

让人们称奇的是,自那一天开始,日军在中国战场很快大溃败,于1945年8月15日宣布无条件投降。不可一世的日本太阳旗从洛阳上空狼狈撤下,历时一年零三个月。

(选自《小说月刊》2012年第10期)

桓阶字伯绪,长沙临湘人也。仕郡功曹。太守孙坚举阶孝廉,除尚书郎,父丧还乡里。会坚击刘表战死,阶冒难诣表乞坚丧,表义而与之。后太祖与袁绍相拒于官渡,表举州以应绍。阶说其太守张羡曰:“夫举事而不本于义,未有不败者也。故齐桓率诸侯以尊周,晋文逐叔带以纳王。今袁氏反此,而刘牧应之,取祸之道也。明府欲立功明义,全福远祸,不宜与之同也。”羡曰:“然则何向而可?”阶曰:“曹公虽弱,仗义而起,救朝廷之危,奉王命而讨有罪,孰敢不服?今若举四郡保三江以待其来,而为之内应,不亦可乎!”羡曰:“善。”乃举长沙及旁三郡以拒表,遣使诣太祖。太祖大悦。会绍与太祖连战,军未得南。而表急攻羡,羡病死。城陷,阶遂自匿。久之,刘表辟为从事祭酒,欲妻以妻妹蔡氏。阶自陈已结婚,拒而不受,因辞疾告退。

太祖定荆州,闻其为张羡谋也,异之,辟为丞相掾主簿,迁赵郡太守。魏国初建,为虎贲中郎将、侍中,时太子未定,而临淄侯植有宠。阶数陈文帝德优齿长,宜为储副,公规密谏,前后恳至。又毛玠、徐弈以刚蹇少党,而为西曹掾丁仪所不善,仪屡言其短,赖阶左右以自全保,其将顺匡救,多此类也。迁尚书,典选举。曹仁为关羽所围,太祖遣徐晃救之,不解。太祖欲自南征,以问群下。群下皆谓:“王不亟行,今败矣。”阶独曰:“大王以仁等为足料事势不也?”曰:“能。”“大王恐二人遗力邪?”曰:“不”。“然则何为自往?”曰:“吾恐虏众多,而晃等势不便耳。”阶曰:“今仁等处重围之中而守死无贰者,诚以大王远为之势也,夫居万死之地,必有死争之心,内怀死争,外有强救,大王案六军以示余力,何忧于败而欲自往?”太祖善其言,驻军于摩陂。贼遂退。

(节选自《三国志·魏书》

①明府欲立功明义,全福远祸,不宜与之同也。

②阶数陈文帝德优齿长,宜为储副,公规密谏,前后恳至。

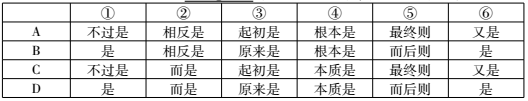

所谓“五四新文化运动”, ① 两场截然不同又互相关联的运动——新文化运动(1915年)和五四爱国运动(1919年)的戏剧性组合。新文化运动不是文艺复兴历史的返回和重构, ② 以西方为参照尺度、以历史进步为诉求的意识形态革命。它 ③ 一场单纯的语言学手术,最终则演变成激进的文化革命风暴。新文化运动 ④ 一场以民族的自我批判为逻辑前提的全球化运动,遵循的是文明的开放、趋同和人类的公共性原则。五四运动最初是捍卫国家主权的爱国行为, ⑤ 在俄国革命和巴黎和会的双重影响下,演变成了更加广泛而汹涌的民族主义思潮。它遵循的 ⑥ 自丑、收缩、排外和民族主体性原则。