单选题

试题详情

如图是“环剥枝条与树瘤形成”的示意图,如果树木枝条的树皮被环剥一圈,会形成树瘤,下列对树瘤的形成及形成原因描述正确的是( )

- A、 树瘤的形成与无机盐的积累有关

- B、 树瘤位于环剥处的下方

- C、 有机物的运输方向是叶一茎一根

- D、 有机物是通过导管运输的

试题详情

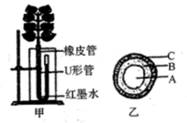

如图为木本植物茎的结构模式图,下列叙述正确的是( )

- A、 运输水分和无机盐的主要部位是①

- B、 木质茎能加粗生长的主要原因是因为有结构②

- C、 ③中较大型的细胞是筛管

- D、 ④是有贮藏营养物质功能的木质部

试题详情

在“探究水分和无机盐的运输”实验中,能证明水分和无机盐一般是从下向上运输的现象是( )

- A、 观察纵切面,木质部越靠近枝条上端的地方颜色越浅

- B、 实验时观察到枝条变红色

- C、 纵切枝条,发现木质部内的导管变红色

- D、 横切变色枝条的基部上方,观察到木质部变红色

试题详情

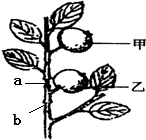

如图,果树上的一段枝条,枝条上有甲、乙两个大小相同的幼果,现分别在枝条的a、b处把茎环剥一圈,过一段时间,请分析两个果实的生长状况( )

- A、 甲果实能继续生长,乙果实不能继续生长

- B、 甲果实不能继续生长,乙果实能继续生长

- C、 甲、乙果实都能继续生长

- D、 甲、乙果实都不能继续生长

试题详情

绿水青山就是金山银山,植物对生态环境至关重要。近年来,宁波发生多起因树皮被剥导致树木死亡的案例。这主要是因为( )

- A、 树皮的支持作用被破坏

- B、 有机物不能由筛管向下运输到根部

- C、 根吸收的水和无机盐不能向上运输

- D、 有机养料不能由导管向上运输到茎叶

试题详情

移栽树木过程中,为提高移栽植物的成活率,工人通常会采取如图的方法给植物输入营养液(水和无机盐)。在给移栽植物输液时,针头应插入到的部分是( )

- A、 茎中央的髓处

- B、 韧皮部的筛管处

- C、 木质部的导管处

- D、 木质部和韧皮部间的形成层处

试题详情

1500年前,贾思勰任高阳郡太守时曾因枣树数年不结果而“打”枣树,他用斧背狠敲枣树树干,树皮被打得伤痕累累,到了秋天树上挂满了枣子。这种做法的道理是( )

- A、 可以加速水分的运输,从而提高了产量

- B、 有利于有机物的运输,从而提高了产量

- C、 减少了有机物的向下运输,从而提高了产量

- D、 增加了无机盐的向上运输,从而提高了产量

试题详情

小明和小刚两人到刚砍伐过树木的山上去观察茎的结构,观察到茎的切面中从里到外有许多同心圆。两个人都数了同一棵树横切面上的同心圆,小明发现树皮由内到外有17个同心圆,小刚从里数到最外面发现有20个同心圆,下列说法正确的是( )

- A、 这棵树可能已生存了17年

- B、 这棵树可能已生存了37年

- C、 这棵树可能已生存了20年

- D、 这棵树一定已生存了17年

试题详情

在“证明有机物的运输”实验中,选取两枝带较多不定根和叶的枝条的原因是( )

- A、 实验有可能失败,选取两根可以保证实验成功

- B、 实验过程有比较,现象更明显

- C、 一枝现象不明显,可以用第二枝

- D、 两枝是多余的,没有必要用

试题详情

在探究茎运输水分和无机盐的部位实验中,能证明水分和无机盐一般是从下向上运输的现象是( )

- A、 横切变色枝条的基部上方,观察到木质部变红色

- B、 实验时观察到枝条变红色

- C、 纵切枝条,发现木质部内的导管变红色

- D、 观察茎的纵切面,木质部的红色越靠近枝端颜色越浅

试题详情

某棵树有四个大的树枝,某人把其中一个大树枝的茎的树皮进行了环剥,则最可能出现的结果是( )

- A、 被环剥了树皮的树枝逐渐枯死,其余树枝正常生活

- B、 整棵树逐渐枯死

- C、 整棵树仍可继续生活

- D、 被环剥树皮的树枝正常生活,其余树枝逐渐枯死

试题详情

下列说法错误的是( )

- A、 制作桌子的木材主要来源于树木的木质部

- B、 成语“藕断丝连”中的丝是指茎中的筛管

- C、 在暴风雨中,大树有时会被连根拔起,而树干却不折断,这是因为其木质部发达

- D、 树干横切面上年轮形成的原因是温度、水分、阳光的周期变化

试题详情

小明参加了假期夏令营,学会了如何利用植物年轮辨认方向的野外生存能力,下列有关年轮的知识,错误的是(( )

- A、 根据树木年轮的数目,可以推知它的年龄

- B、 树木的年轮能告诉我们当地的气候条件

- C、 从植物的年轮可让我们知道南北方向的差异

- D、 植物年轮是由植物的韧皮部形成的

试题详情

西湖藕粉是杭州特产。莲藕的维生素C含量高,含有比较丰富的优质蛋白质,富含膳食纤维,可以消暑清热,是良好的祛暑食物。以下说法正确的是( )

- A、 “清炒藕片”的藕片由子房发育而来

- B、 莲藕根吸收的水分约90%参与蒸腾作用

- C、 莲藕光合作用生成的有机物通过筛管运输往“藕片”

- D、 莲藕中的膳食纤维能在肠液、胰液的共同作用下被人体消化但无法被吸收

填空题

试题详情

如图所示,对一植物的侧枝枝条树皮进行环割处理,一段时间后该枝条的切口处出现一个瘤状物,该瘤状物的形成是由于堆积引起的,瘤状物在切口的方(选填“上”或“下”)。

试题详情

如图是果树的一段枝条,长有大小相同的两个果实。已对枝条的两个部位的树皮进行了环剥。据此回答下列问题。

试题详情

木本植物的茎能逐年加粗的原因是有结构,将木本植物的茎剥去一圈树皮,过一段时间后上半段树皮伤口处会长瘤子,原因是有机养料向下运输的受阻。

试题详情

表中A和B是分别适用于栽培叶用蔬菜和茎用蔬菜的两种培养液。

试题详情

有些植物的茎却不是直立的,请分别指出下列植物各属于哪类茎。

试题详情

某同学做了如图所示的实验:

试题详情

如图是果树的一段枝条,长有大小相同的两个果实。图中已对枝条的两个部位的树皮进行了环剥。请据图回答下列问题。

试题详情

树的年轮一般是许多同心圆,这些同心圆是树结构的,通过观察发现,相邻两个同心圆间的距离在树生长时朝南的方向疏一些,而朝北的方向却要密得多,导致这种现象产生的原因是。

从树的年轮上还可获得的信息有哪些?。

试题详情

如图所示是木本植物茎的结构,请据图回答(示例[4]髓):

试题详情

如图是果树的一段枝条,长有大小相同的两个果实。图中已对枝条的两个部位的树皮进行了环剥。请据图回答下列问题。

解答题

试题详情

如果将一棵小树的树干上的树皮进行“环割”,即将植物韧皮部切断。过一段时间后,会发现树枝切口上方形成了节瘤(其主要成分为有机物),切口下方无瘤形成(如图所示),切口上方枝条上的绿叶还能继续成活;植物的根部渐渐萎缩。

请分析后简答。

试题详情

某生物兴趣小组在春天剪取了一段柳树的枝条,到实验室来进行观察。

试题详情

树怕剥皮,不怕空心,这是为什么?而生产生活中,为了提高果树的坐果率,增加产量,人们对果树进行环剥,如图甲所示。若对图乙中的果树实施环剥技术,应选择哪一处进行环剥?并说明理由。

试题详情

如图为果树的一段枝条,长有两个大小不同的果实.已经对枝条两个部位的树皮进行了环剥.请分析回答问题:

实验探究题

试题详情

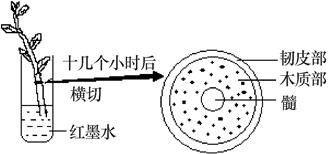

图甲、图乙是小明同学针对“水分和无机盐是通过茎的哪部分运输的”这个问题进行的实验,请回答相关问题。

试题详情

如图甲是研究植物蒸腾作用实验的示意图。

试题详情

小明做了如下实验:

①把一段带叶的植物枝条,用刀削成平整的斜面。

②插入装有红墨水的烧杯中,置于阳光下照射。

③待枝条基部颜色有变化后,取出枝条洗净。

④在枝条上方横切和纵切植物枝条,观察。

试题详情

科学兴趣小组为了探究有机物在植物茎中的运输途径,设计了以下实验:把一棵小树的树干上的树皮进行了“环割实验”,过一段时间后。观察发现:

①树枝切口上方形成了节瘤,切口下方无瘤形成,并有一定程度的萎缩;

②切口上方枝条上的绿叶还能继续成活;

③植物的根部渐渐萎缩。

请帮助该兴趣小组分析以下问题:

试题详情

阳台上的花草总是朝向光较多的一面生长。植物的生长与光照有什么关系?现有实验材料“方形盒”、“绿豆苗”等,请设计完善下列实验进行探究。

试题详情

小宇为探究茎的输导作用,做了如下实验:取两个带有几片叶的桑树枝条甲和乙,将甲剥掉树皮,乙不作任何处理,分别把下端插入盛有稀释红墨水的锥形瓶中,放到温暖的阳光下,当看到叶脉有点发红时,他将枝条进行横切和纵切,用放大镜和显微镜分别观察,如图所示,请分析回答: