项目 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 |

农民净货币收入(亿元) | 68.5 | 87.4 | 111.4 | 127.9 |

人均净货币收入(亿元) | 14.9 | 18.7 | 23.6 | 26.8 |

上表中农民货币收入的变化主要得益于( )

1950-1954年中国农村不同阶层人口及其占有土地比重变化表 | 1950年(%) | 1954年(%) | |||

人口比重 | 土地占有比重 | 人口比重 | 土地占有比重 | ||

贫农、中农 | 85.5 | 45.2 | 92.1 | 91.4 | |

富农、地主 | 14.5 | 54.8 | 7.9 | 8.6 | |

①贫农和中农占有土地的比重增加

②富农和地主的人口比重逐渐下降

③土地改革实行农民的土地所有制

④国家完成对农业的社会主义改造

选项 | 变实 | 结论 |

A | 第一届中国人民政治协商会议召开 | 标志着新民主主义革命的胜利 |

B | 中共八大召开 | 进入全面建设社会主义时期 |

C | “八字方针”实施 | 标志着进入社会主义现代化建设新时期 |

D | “文化大革命”发动 | 促进了国民经济的发展 |

中华人民共和国是新民主主义即人民民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,国家政权属于人民。 ——《共同纲领》(1949年) | 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 ——《中华人民共和国宪法》(1954年) |

①强调要坚持党的基本路线

②强调社会主义的本质,是解放生产力,发展生产

③批准建立海南经济特区

④推动改革开放和社会主义现代化建设进入新阶段

①图一:与实施土地改革有关

②图二:与广泛开展农业合作化运动有关

③图三:与推行农村经济体制改革有关

④综合因素:农业投资在经济投资总额中占据首位

中华人民共和国成立后,中国共产党领导中国人民进行了艰苦卓绝的斗争。

材料一:新中国继承的是一个国民经济濒于崩溃的烂神子,生产萎缩,物价飞涨,民生固苦。中国人民有没有能力把生产恢复起来,这是一个严峻考验。新中国虽然得到苏联和东欧等国的承认和支持,但美国拒绝承认。中国人民能否冲破以美国为首的帝国主义国家的政治孤立和经济封锁,创造有利的外部条件以建设国家,这是又一个严峻考验。——摘编自《中国共产党的九十年》

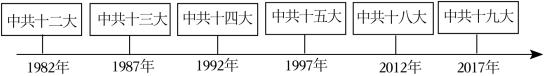

材料二:

材料三

下面表格是武汉市喻桥乡贫农陈有度一家新中国成立前后,生活资料的数据对比。

材料一 雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡!

材料二 为什么要进行这种改革呢?简单地说,就是因为中国原来的土地制度极不合理……这种情况如果不加改变,中国人民革命的胜利就不能巩固,农村生产力就不能解放,新中国的工业化就没有实现的可能,人民就不能得到革命胜利的基本果实,而要改变这种情况,就必须按照《中华人民共和国土地改革法》的规定:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。这就是我们要实行土地改革的基本理由和基本目的。

——刘少奇《关于土地改革问题的报告》

材料三 一位巨人俯瞰着世界,洪亮的声音,全世界都听到了,中华人民共和国成立了!当第一面五星红旗冉冉升起,全世界都看到了,中国人民从此站起来了!

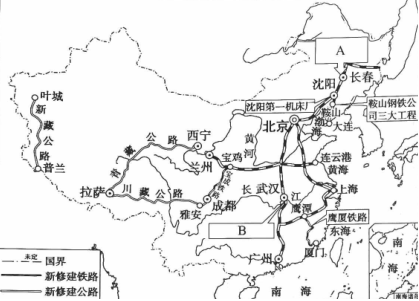

材料一:中国的“一五计划”基本任务是集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的基础。

第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

材料二:1949-1956年北京工业企业的变化

|

|

1949年 |

1956年 |

||

|

户数 |

总产值(万元) |

户数 |

总产值(万元) |

|

|

工业企业合计 |

4243 |

8261 |

720 |

112481 |

|

地方国营 |

69 |

1685 |

172 |

62195 |

|

公私合营 |

9 |

450 |

507 |

48198 |

|

私营 |

4150 |

6048 |

6 |

154 |

材料三:1956年在全国先进生产运动中,各地区、各行业逐级进行劳模评选表彰活动,共涌现出20多万名先进生产者。重工业、机械制造、建筑、铁路、纺织等行业劳模所占比例较高。全国最先完成第一个五年计划的鞍钢工人王崇伦、第一个女火车司机田桂英、西北国棉一厂细纱挡车工赵梦桃(女)、山西平顺县西沟村农林畜牧生产合作社副社长申纪兰(女)等,他们是那个时期劳模群体中最为杰出的代表,也是激励和影响了几代中国人的精神楷模。

——摘编自姚力《新中国成立初期的劳模表彰及其社会效应》

①中国第一批解放牌汽车的产地

②第一座沟通长江南北的桥梁所在地

材料一这次全会冲破长期“左”的错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断结束“以阶级斗争为纲”……作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

——摘编自《义务教育教科书中国历史•八年级下册》(人教版)

材料二中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径。

——习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

材料三党的二十大报告指出,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化,深深根植于中华优秀传统文化,体现科学社会主义的先进本质,借鉴吸收一切人类优秀文明成果,代表人类文明进步的发展方向,展现了不同于西方现代化模式的新图景,是一种全新的人类文明形态。

一一摘编自韩震《中国式现代化打破“现代化=西方化”迷思》等