B . 镜子里的像

B . 镜子里的像  C . 耀眼的铁栏杆

C . 耀眼的铁栏杆  D . 树荫下圆形光斑

D . 树荫下圆形光斑

【材料】2020年2月9日,巴西科学家在南极西摩岛测得高达20.75℃的气温,再次刷新了南极大陆气象观测记录温度的最高值。

【材料二】2020年2月底,南极地区又有新消息:气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化。

【材料三】气温随着海拔的升高而降低,以前在海拔5000m以上植物很难生存。但研究人员发现,近年来珠穆朗玛峰附近,海拔5000m至5500m范围内的植被显著增加。

①光屏上移一段距离

②蜡烛下移一段距离

③透镜下移一段距离

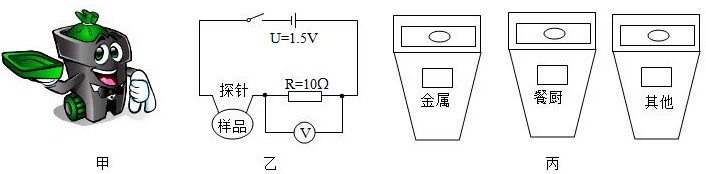

| 垃圾类别 | 垃圾样品电阻值/Ω |

| 可回收垃圾 | <10 |

| 餐厨垃圾 | 10~30 |

| 有害垃圾 | 30~50 |

| 其他垃圾 | >50 |

①通过计算说明应将该垃圾放入图丙中哪个垃圾桶。②该次检测电阻过程中,检测电路消耗的电能为多少?