单选题(每小题2分,共40分)

试题详情

如图所示,用纸张代替金属材料做盛放汤料的“纸锅”,用酒精炉给“纸锅”中的汤料加热时,“纸锅”不易被烧坏。对此现象的正确解释是( )

- A、 汤料使“纸锅”的着火点升高了

- B、 “纸锅”不是可燃物,不能燃烧

- C、 汤料隔绝了氧气使“纸锅”不能燃烧

- D、 水汽化时吸热,温度达不到“纸锅”的着火点

试题详情

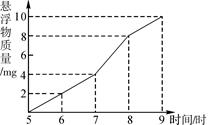

空气的清洁程度可以用每立方米空气悬浮物(颗粒物)的含量来表示。其测定方法是:用空气抽气机将空气吸入一容器中,容器中有一滤网,滤网能吸附通过它的空气中的悬浮物。将滤网置于精密的天平上,测出附着在滤网上的颗粒物总质量(mg)。如图是每隔1h进行一次观察的记录图表,从图中可以看出,在下列四个时间段中,空气最浑浊即悬浮物最多的是( )

- A、 5~6时

- B、 6~7时

- C、 7~8时

- D、 8~9时

试题详情

某同学利用如图所示装置成功测定了空气中氧气的含量(量筒中盛有50mL水),下列叙述正确的是( )

- A、 实验前需检验装置的气密性

- B、 白磷熄灭后立即打开止水夹

- C、 白磷的作用是消耗试管中的氮气

- D、 量筒中的液面约降至40 mL刻度线

试题详情

天气晴好的周末,小明一家来到户外野炊,对于以下做法解释不合理的是( )

- A、 油锅着火盖锅盖,原理是隔绝空气

- B、 抽出木柴灭火,原理是清除可燃物

- C、 离开时浇水灭火,原理是降低木柴的温度

- D、 木柴搭空火更旺,原理是提高空气中氧气含量

试题详情

有科学家研究发现,氧气可通过高能真空紫外线照射二氧化碳直接产生,该化学反应模型如图所示。关于该反应的说法错误的是( )

- A、 该反应属于分解反应

- B、 反应中的最小微粒是分子

- C、 遵守质量守恒定律

- D、 为制取氧气提供了新的方法

试题详情

下列关于燃烧与灭火的说法正确的是( )

- A、 将大块煤粉粹后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

- B、 由图1可知,火柴头斜向下降低了火柴梗的着火点

- C、 由图2可知,金属镁引起的火灾不能用CO2灭火

- D、 蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛周围的空气

试题详情

氢气和氧气的混合气体10 g,点燃后生成水,并剩余1 g氢气,则原混合气体中,氢气和氧气的质量分别为( )

- A、 2 g氢气和8 g氧气

- B、 1 g氢气和9 g氧气

- C、 5g氢气和5g氧气

- D、 4 g氢气和6 g氧气

试题详情

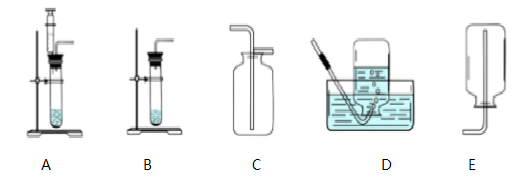

某兴趣小组利用如图所示装置对二氧化碳的性质进行探究(A装置制二氧化碳),下列说法错误的是( )

- A、 B处现象说明二氧化碳能使紫色石蕊试液变红

- B、 C处溶液变浑浊,是因为生成了不溶于水的碳酸钙

- C、 D处的实验现象是下层蜡烛先熄灭,上层蜡烛后熄灭

- D、 D处现象说明二氧化碳不可燃,不助燃,密度比空气大

试题详情

逻辑推理是一种重要的科学思维方法。下列表述逻辑合理的是( )

- A、 氧化物中含有氧元素,所以含氧元素的物质一定是氧化物

- B、 单质中只含有一种元素,所以只含有一种元素的物质一定是单质

- C、 二氧化碳气体能使燃着的火柴熄灭,能使火柴熄灭的一定是二氧化碳气体

- D、 具有相同核电荷数的一类原子是同种元素,同种元素的原子一定含有相同的核电荷数

试题详情

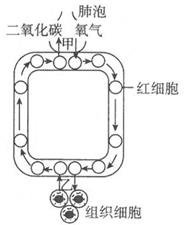

如图所示为人体部分物质交换和运输示意图,下列说法错误的是( )

- A、 通过呼气和吸气完成了肺与外界的气体交换

- B、 通过呼吸作用完成了甲处肺泡和血液之间的气体交换

- C、 通过扩散作用完成了乙处组织细胞和血液之间的气体交换

- D、 通过氧化分解完成了组织细胞内的物质分解和能量释放

试题详情

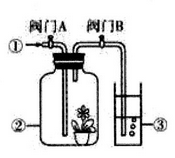

某生物兴趣小组为了验证植物的呼吸作用产物,使用了如图的实验装置,下列说法正确的是( )

- A、 装置②应保持透光,有利于实验的正常进行

- B、 瓶子内壁出现了水珠说明一定是呼吸作用产生了水

- C、 该实验过程中两阀门应一直处于打开状态,有利于气体流通

- D、 通入①的可以是N2 , 排出瓶内气体,同时装置③内澄清右灰水变浑浊

试题详情

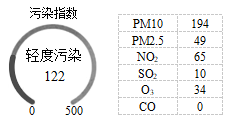

如图所示为某地某日空气质量报告,下列叙述与报告内容不相符的是( )

- A、 该日空气首要污染物是PM10

- B、 该日空气质量等级属于轻度污染

- C、 污染物O3可导致酸雨

- D、 汽车尾气是污染物SO2和NO2的来源之一

试题详情

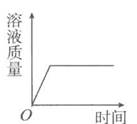

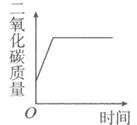

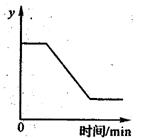

如图表示一定质量的KClO3和MnO2固体混合物受热过程中,某变量y随时间的变化趋势,纵坐标表示的是( )

- A、 固体中MnO2的质量

- B、 生成O2的质量

- C、 剩余固体的质量

- D、 生成氯化钾的质量

试题详情

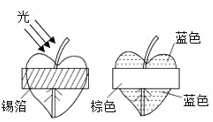

如图表示德国科学家萨克斯所做的实验:在叶片照光2至4h后,经脱色、漂洗并用碘液处理,结果锡箔覆盖的部分呈棕色,而不被锡箔覆盖的部分呈蓝色。实验说明( )

①光合作用需要二氧化碳 ②光合作用需要光

③光合作用需要叶绿素 ④光合作用制造淀粉

- A、 ①②

- B、 ③④

- C、 ②④

- D、 ①③

填空题(每空1分,共33分)

试题详情

小柯为了研究用向上排空气法和排水法收集的氧气浓度是否有差异,做了如下实验:加热 高锰酸钾固体, 分别用两种方法各收集三瓶氧气, 并使用传感器测定收集到的氧气浓度, 数据见表。

| 收集方法 | 向上排空气法 | 排水法 | ||||

| 氧气浓度(%) | 79.6 | 79.7 | 79.9 | 90.0 | 89.8 | 89.3 |

| 氧气平均浓度(%) | 79.7 | 89.7 | ||||

试题详情

每年的6月5日是世界环境日,环境问题是当前人们关注的重要问题。请认真回答下列问题。

试题详情

质量守恒定律是化学反应中的重要规律,请运用此规律解答下列问题:

试题详情

1909 年,化学家哈伯在实验室首次合成了氨。2007年化学家格哈德·埃特尔在哈伯研究所证实了氢气与氮气在固体催化剂表面合成氨的反应过程,获得诺贝尔化学奖。

试题详情

有人在研究硫酸亚铁受热分解时,做了两种假设:

试题详情

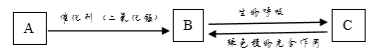

A、B、C是常见的三种物质。常温下A为液体,B、C为气体,B能使带火星的木条复燃。A、B、C间的转换关系如下:

试题详情

如图是实验室制取、收集有关气体的装置图。请按要求回答下列问题:

试题详情

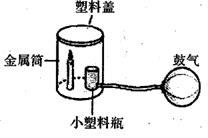

如图是粉尘爆炸模拟装置,连接好装置,在敞口小塑料瓶中放入某固体粉末,点燃蜡上塑料盖,再快速鼓人大量空气,不久便会看到爆炸的气浪将金属筒上的塑料盖掀起。

试题详情

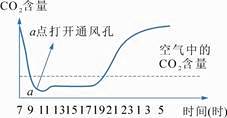

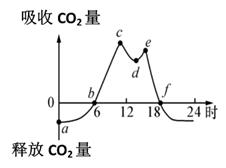

某绿色植物一天中吸收、释放二氧化碳的情况如图所示,图中d点的出现与叶片中的(填结构名称)有关,该植物一天中体内有机物积累最多出现在(填字母)点。

试题详情

如图是A、B两种植物CO2吸收量随光照强度改变的变化曲线。

试题详情

如图是实验室利用高锰酸钾制取氧气的装置图,试回答下列问题:

实验探究题

试题详情

小柯利用如图装置探究光照强度对光合作用的影响。在透明密闭小室内放置一新鲜叶片和二氧化碳缓冲液(可使小室内CO2的量保持恒定)进行了有关实验。在不同强度光照条件下,根据毛细管内水柱的移动距离测得小室内气体体积变化如下表所示。请分析回答:

光照强度/k1x | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |

气体体积变化量/mL/ (m2·min) | -2.5 | +5 | +12 | +17 | +17 | +17 |

试题详情

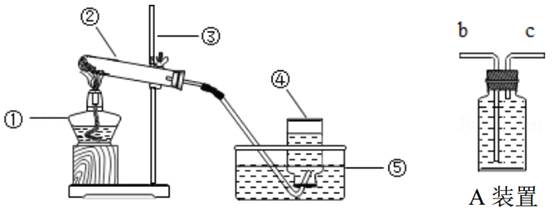

为了探究植物的呼吸作用,小科设计了如图所示的实验装置:

解答题(第34题2+3+3分,第35题 1+1+3分,共13分)

试题详情

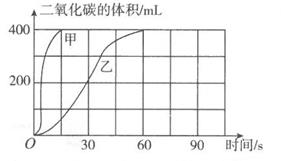

在2.0g的大理石中加入足量的盐酸(假设杂质不与酸反应),用数字检测仪分别测得产生的二氧化碳体积随时间的变化曲线如图所示。甲曲线表示粉末状大理石与10%的盐酸反应过程,乙曲线表示块状大理石与10%的盐酸反应过程。

已知:①该条件下,二氧化碳密度为1.98 g/L。

②一般来说,其他条件相同,增大反应物浓度,化学反应速率加快。

试题详情

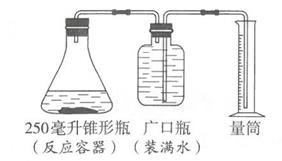

某同学采用如图所示装置,用一些植物的器官来代替MnO2作催化剂,分解H2O2制取氧气,记录数据如表所示。

| 序号 | H2O2溶液的质量(克) | H2O2溶液的溶质质量分数 | 植物的器官及质量 | 收集气体的体积*毫升) | 收集气体的时间(分钟) |

| 1 | 34 | 15% | 大颗粒胡萝卜16克 | 80 | 18 |

| 2 | 34 | 15% | 大颗粒马铃薯16克 | 80 | 10.5 |

| 3 | 34 | 15% | 小颗粒马铃薯16克 | 80 | 4 |

请依据上述信息分析: