①衰老细胞的特征有、等。

②实验结果表明,甲基汞能够细胞衰老。这会加剧细胞内废物积累,推测衰老细胞的自噬效率会。

③比较实验中组结果,表明褪黑素能甲基汞对细胞衰老的作用。

|

NaCl (mmol•L-1) |

总叶绿素 (mg•g-1) |

气孔导度 (mmol•m-2•s-1) |

胞间浓度CO2 (μmol•mol-1) |

净光合速率 (μmol•m-2•s-1) |

|

50 |

0.84 |

113.01 |

218.67 |

7.51 |

|

150 |

0.86 |

123.50 |

211.81 |

8.42 |

|

450 |

0.70 |

83.71 |

302.50 |

5.11 |

|

750 |

0.58 |

11.65 |

379.02 |

0.90 |

注:气孔导度表示气孔开放的程度

由表可知,是红榄李幼苗生长发育的较适宜浓度。此浓度下胞间CO2浓度低于其它组的原因是。

A.染色体结构变异

B.染色体数目变异

C.基因重组

①分析上述实验结果时,需要将不同波长激发光下拍摄的细胞图像做叠加处理,这样处理的目的是。

②实验结果显示,正常的S蛋白均匀分布在细胞边缘,可能是一种定位于(填细胞结构)的蛋白,突变型细胞的S蛋白分布的特点是;突变型和野生型细胞比较,绿色荧光的深浅表示。

完善上述实验:

预期实验结果:

蛇的四肢是如何消失的?

通过改造基因,再现进化过程的例子并不多见,研究的难点在于寻找进化中的关键基因。近年来,研究者利用基因改造对蛇失去四肢的进化过程进行了研究。

增强子ZRS是DNA上一小段可与特定蛋白质(转录因子)结合的序列,可增强多个基因的特录水平。组织细胞需要执行特定功能时,RNA聚合酶与启动子结合,开启基因的表达过程。相关信号分子进入细胞核,与增强子结合形成的复合结构作用于启动子,增强基因的表达。脊椎动物的胚胎里都有个特殊的“芽”结构,这一结构最终形成四肢。ZRS会在这个“芽”结构中调控四肢基因的表达。当ZRS某些碱基对改变时,即使四肢基因结构没有任何变化,也会造成严重的表型差异。那么蛇失去四肢是否也与ZRS有关呢?

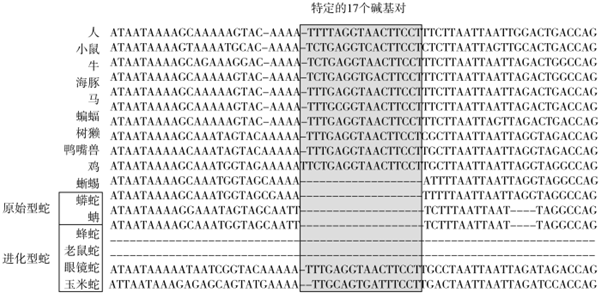

比较不同物种的ZRS碱基序列时,研究者发现绝大部分蛇类ZRS序列某一区段缺失17个碱基对(如图),这可能是蟒蛇失去四肢的原因。为了验证这种可能性,研究者利用基因编辑技术(对特定的基因序列进行切除或替换)对小鼠的受精卵进行改造。小鼠ZRS序列被替换成蟒蛇的ZRS后,实验小鼠的四肢真的消失了,成了没有腿的“蛇鼠”。实验结果表明蟒蛇的ZRS确实是使蟒蛇失去四肢的关键序列。

此外,比较不同脊椎动物的后肢发现,蟒蛇在后肢的位置上还有一个进化残留的小勾,这个结构与蟒蛇的交配行为有关。化石证据也表明,蛇的祖先是有腿的。后肢的遗迹让人们认识到,蟒蛇更接近蛇类祖先。从蟒蛇等原始型蛇出现开始,蛇类就走上了无腿一族的道路。

①;②;③;④。