①增施有机肥②补充熟石灰③平整土地④大量增施化肥

①生物是影响土壤发育的最活跃的因素②没有生物的作用,也可能形成土壤

③生物通过生物循环使营养元素富集④生物可以加快岩石风化和土壤形成过程

①成土母质

②生物

③气候

④时间

资料1:土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。下图1是不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)土壤剖面示意图。图2是土壤与成土母质、气候、生物关系示意图。

资料2:土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行土壤剖面采样调查,研究发现与同纬度的内蒙古草原相比,伊犁河谷的土壤有机碳含量明显偏高。下图是两地的景观照片。

资料3:下图是某学校学生在山区挖掘的土壤剖面。

①土壤肥沃②地形适宜,工程量较小③人为干扰较小④植被类型多

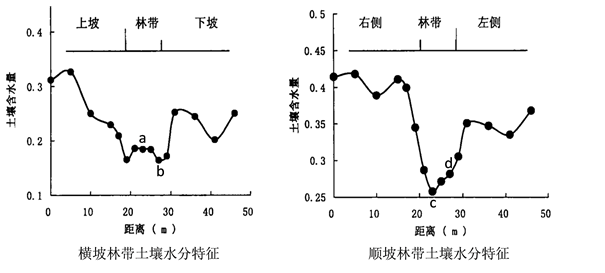

研究森林土壤水分是揭示森林生态系统功能、评价森林环境综合效益的基础。图9是黑龙江省鹤山农场鹤北流域2号小流域的横坡林带和8号小流域的顺坡林带不同位置1m深处土层监测期内平均含水量的变化情况。鹤北流域坡向朝向正西。

色季拉山属念青唐古拉山东段余脉,山体大部分海拔3000m以上,年均降水量1134mm,年均温6.5℃,研究发现表层土壤黏粒含量较高且随土层向下逐渐减少。土壤可溶性有机碳是指能通过0.45微米微孔滤膜的土壤有机碳,主要源于腐殖化的有机质和植被凋落物,土壤黏粒能吸附可溶性有机碳,同时土壤可溶性有机碳也能很好的溶解于水中。某研究团队在色季拉山东坡海拔3600m至4300m范围内研究了色季拉山土壤可溶性有机碳含量随海拔梯度的变化规律。如图示意色季拉山研究范围内不同土层土壤可溶性有机碳变化。