选择题

试题详情

生态足迹又叫生态占用,是指在现有技术条件下,维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。下列叙述错误的是( )

- A、 生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,对生态和环境的影响越大

- B、 人类食用牛肉会比食用蔬菜产生的生态足迹要小

- C、 生活方式不同,生态足迹的大小可能不同

- D、 生态足迹中的草地表示生产肉、奶、毛、皮等畜牧产品所需的草地面积

试题详情

具有“生物黄金”之称的红豆杉,是一种生长在我国云南、西藏、湖南等地的集观赏和药用于一身的世界珍稀树种,被列为世界上濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物。随着人们对红豆杉的掠夺性采伐,红豆杉野生资源日趋枯竭。下列叙述中错误的是( )

- A、 人类活动是造成红豆杉成为濒危物种的主要原因

- B、 可以利用现代生物技术对红豆杉的基因进行保护

- C、 保护红豆杉最好的方法是建立红豆杉植物园

- D、 保护红豆杉多样性的关键是要协调好人与环境的关系

试题详情

下列关于人类活动对环境影响的叙述,不正确的是( )

- A、 生态足迹的值越大,人类对环境的影响越小

- B、 与步行相比,开车出行会增大生态足迹

- C、 人口负增长会造成劳动力不足、人口老龄化等问题

- D、 人口增长过快会造成交通拥堵、环境恶化、资源短缺等问题

试题详情

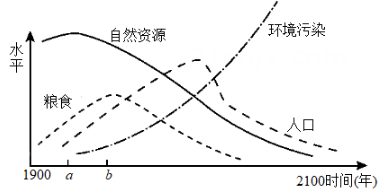

如图是梅托斯提出的“人口膨胀—自然资源衰竭—环境污染”的模型,下列叙述错误的是( )

- A、 毁林造田可能是a~b年粮食水平增长的原因之一

- B、 人口数量的增加会引起粮食匮乏、自然资源衰竭等问题

- C、 环境污染和自然资源衰竭不是造成人口下降的原因

- D、 该模型未考虑人类的创造力和控制自身发展的能力

试题详情

下列有关人类活动与生态环境问题的叙述错误的是( )

- A、 发达国家经济发展快,人口增长慢,所以人均生态足迹小

- B、 温室效应使全球气候变暖,可减小人类的宜居区域

- C、 水资源短缺、土地荒漠化及环境污染等都属于全球性生态环境问题

- D、 垃圾分类,回收再利用实现了生态系统的物质循环。

试题详情

植树造林、建立"无废弃物生态农业"是建设美丽中国的重要措施,可以改变人类的生态足迹。下列说法错误的是( )

- A、 生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,人类对生态和环境的影响越大

- B、 建立生态农业的目的是扩大人类的生态足迹和加大对资源的利用

- C、 植树造林时在人工林中增加植物种类,遵循了生态工程的自生原理

- D、 科学植树造林、步行出行都可减小生态足迹中的碳足迹

试题详情

生态专家为了评估某景区生态旅游的可持续发展前景,进行了实地考察,评估结果显示生态足迹大于生态承载力。下列叙述错误的是( )

- A、 游客进景区游玩所需生态足迹越大,对生态、环境的影响就越大

- B、 该景区适当控制游客的流量,有利于景区生态旅游的可持续发展

- C、 在景区内徒步游玩产生的生态足迹小于开车游玩产生的生态足迹

- D、 生态足迹中的碳足迹指的是吸收工业排放的

所需的森林面积

试题详情

人类对自然资源的过度开发和利用,正在对自身和所有生物的生存环境造成巨大压力。关于全球生态环境问题,下列叙述错误的是( )

- A、 臭氧减少会导致到达地面的紫外辐射强度增加

- B、 大量排放二氧化碳、甲烷等气体会导致全球变暖

- C、 人类对生物资源的过度开发利用是生物多样性减少的原因之一

- D、 人类向大气中排放过多的硫和碳的氧化物是形成酸雨的主要原因

试题详情

党的二十大报告明确提出,积极稳妥推进碳达峰、碳中和。碳中和是指通过植树造林、节能减排等形式,抵消CO2排放总量,实现相对“零排放”。如图为碳循环示意图,其中A、B、C、D组成生物群落,①~⑦表示相关生理过程。下列有关叙述错误的是( )

- A、 达到“碳中和”时,①②③⑤过程释放的CO2总量等于④过程固定的CO2总量

- B、 ④过程主要指光合作用,联系生物群落与无机环境的关键成分是C和D

- C、 D为分解者,主要是腐生的细菌和真菌,能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物

- D、 ⑦过程大幅增强是产生温室效应的主要原因,增强④过程利于维持大气中的碳氧平衡

试题详情

2023夏天可能是史上最热的一个夏天,下列有关全球变暖与温室效应叙述正确的是( )

- A、 温室气体就是指CO2

- B、 没有温室效应,会更有利于地球上的生物生存

- C、 可通过节能减排、植树造林等措施来降低温室效应

- D、 温室气体对紫外线等短波辐射有良好的阻挡与吸收作用

试题详情

第24届北京冬奥会的办奥理念是“绿色、共享、开放、廉洁”,处处体现出环保理念。下列叙述错述错误的是( )

- A、 火炬使用氢燃料燃烧,传递低碳环保的绿色理念

- B、 提倡“公共汽车出行”减少碳排放,有效增大生态足迹

- C、 用秸秆等可再生资源制成可降解餐具,降低了废弃物污染

- D、 “生态厕所”将排泄物发酵成有机肥料,实现物质循环利用

试题详情

中国于2030年前确保碳达峰(CO2排放量达到峰值),力争在2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等),这是中国向全世界的郑重承诺,彰显了大国责任。下列叙述错误的是( )

- A、 碳在生物群落和无机环境之间主要是以含碳有机物的形式进行循环

- B、 CO2的排放主要来自化石燃料的燃烧,该过程属于生态系统碳循环

- C、 碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球的生态环境

- D、 相比于自驾,步行、骑行或乘坐公交出行更符合“绿色低碳”生活的理念

试题详情

百万森林、世界地球日、世界水日、地球一小时等各种环保公益活动激发人们保护地球的责任感。下列关于环保措施的叙述,错误的是( )

- A、 提倡绿色出行等低碳方式,利于缓和温室效应

- B、 限制硫和氮的氧化物排放,可减少酸雨的发生

- C、 就地保护是保护生物多样性最有效的保护措施

- D、 实行垃圾分类,可促进物质和能量的良性循环

试题详情

由于海洋的“公有性”,许多国家每年都向海洋中倾倒大量废物,其中多数为有机营养盐。下列说法正确的是( )

- A、 有机废物的倾倒,导致浮游藻类的大量繁殖,有助于缓解温室效应

- B、 海洋污染导致水产品体内残留的毒素增加,鱼类受这一影响比藻类更加严重

- C、 海洋水体有净化功能,只要向海洋中倾倒的废物适量就不会对环境造成污染

- D、 污染物排放导致赤潮的爆发,说明海洋生态系统的恢复力稳定性较低

试题详情

“绿色”是北京冬奥会的鲜亮底色。在北京冬奥会上使用了生物可降解餐具,这种餐具的材料是聚乳酸,而聚乳酸是以玉米、薯类、农作物秸秆等为原料发酵得到乳酸,再聚合而成的生物降解材料。聚乳酸能被微生物完全降解为农作物的养分,实现循环再生利用,有效减少碳排放。下列有关说法中不正确的是( )

- A、 减少碳排放可有效缓解温室效应,有助于碳循环的平衡

- B、 能降解这种餐具的微生物属于生态系统中的分解者

- C、 用玉米、薯类等生物生产可降解餐具是其间接价值的体现

- D、 绿色植物不能以聚乳酸作为能源物质,而某些微生物可以

试题详情

铁皮石斛常附生于树干上,以获取更多的阳光。某地在山桐子树干上种铁皮石斛,林下种辣椒,除了种植传统作物,还引导村民种植经济价值更高的中药川射干。春天时中药种植基地内盛开的鸢尾花会吸引不少游客前来观赏。下列说法正确的是( )

- A、 山桐子、辣椒与铁皮石斛的分布可以提高它们的光合作用速率

- B、 附生于树干的铁皮石斛营寄生生活,在生态系统中属于消费者

- C、 当地引导村民种植中药川射干,体现了生态工程的整体原理

- D、 中药种植基地的鸢尾花体现了生物多样性的间接价值

试题详情

红树林是海南的一道靓丽风景,既可防风护堤,也可为鱼类、鸟类等动物提供栖息地,下列有关叙述错误的是( )

- A、 该湿地不同区域生物种类和数量上的差异是群落水平结构的体现

- B、 通过引种速生红树林恢复沿海生态系统可加快次生演替速度

- C、 红树林的海岸防护作用和观赏性体现了红树林生态系统的直接价值

- D、 负反馈调节是红树林生态系统维持稳定的基础

试题详情

2022年4月,习近平总书记在海南省考察时指出,海南热带雨林国家公园是国宝,是水库、粮库、钱库,更是碳库,要充分认识其对国家的战略意义,体现了绿水青山就是金山银山的发展理念。下列相关叙述错误的是( )

- A、 海南热带雨林的固碳作用,有利于生态系统的碳平衡

- B、 热带雨林国家公园吸引游客旅游体现生物多样性的间接价值

- C、 绿水青山就是金山银山的发展理念体现生态工程的整体原理

- D、 建立自然保护区可有效降低野生物种栖息地的碎片化程度

试题详情

下列关于生物多样性及其保护的叙述,正确的是( )

- A、 保护生物多样性,应加强立法,禁止开发和利用生物资源

- B、 湿地具有蓄洪防旱、调节气候等作用,属于生物多样性的直接价值

- C、 栖息地总量减少和栖息地多样性降低是生物多样性降低的重要原因

- D、 生物多样性包括物种多样性、群落多样性和生态系统多样性

试题详情

森林生态系统是水库、粮库,更是碳库,对生态环境的保护和经济的发展具有重要作用。下列体现了森林生态系统直接价值的是( )

①森林生态系统具有涵养水源、保持水土、调节气候的作用

②森林生态系统形成了独特、多样性的森林景观,是发展生态旅游的重要资源

③森林生态系统中多种多样的生物为科学研究、艺术创造提供了多样性的材料

④森林生态系统中的绿色植物能固定大气中 , 碳在植被和土壤中积累形成碳库

- A、 ①④

- B、 ②③

- C、 ①②④

- D、 ①③④

试题详情

下列关于生态系统生物多样性的叙述,正确的是( )

- A、 生态系统中捕食者的存在不利于生物多样性的形成

- B、 植物进行光合作用制造有机物等功能体现了生物多样性的间接价值

- C、 森林和草地具有防风固沙、水土保持作用体现了生物多样性的直接价值

- D、 生态系统多样性不包括生态系统的结构和功能随时间变化而变化的多样性

试题详情

白头叶猴是我国一级保护动物,由于人类活动的影响,白头叶猴的栖息地遭到严重破坏、为此我国建立了多个国家级自然保护区。下列说法正确的是( )

- A、 建立国家级自然保护区是保护濒危生物最为有效的措施

- B、 自然保护区的野生生物可能存在药用、科研等间接价值

- C、 上述保护措施为行将灭绝的物种提供了最后的生存机会

- D、 建立精子库、种子库、基因库等也是保护濒危物种的重要措施

试题详情

由于湖泊、草坪、消费区、娱乐区等的存在,导致某自然保护区中的松鼠被分隔在若干森林斑块中,致使该种松鼠数量逐年下降。研究发现,人工生态通道可以起到将森林斑块彼此连接起来的作用。下列叙述正确的是( )

- A、 不同森林斑块中的松鼠因生殖隔离导致基因不能交流

- B、 生态通道的建立有利于保护该种松鼠的遗传多样性

- C、 草坪没有垂直结构,缺乏松鼠适宜的栖息地

- D、 可用样方法检查生态通道建立后对松鼠的保护效果

试题详情

2023年3月3日是第十个“世界野生动植物日”,我国的主题为“广泛发动社会力量,种保护”。下列相关叙述错误的是( )

- A、 生态系统多样性是生物多样性的重要组成部分

- B、 栖息地丧失和碎片化是威胁野生动植物生存的重要因素之一

- C、 建立动植物园是保护野生动植物最有效的措施

- D、 保护野生动植物资源,并不意味着禁止对野生生物资源的开发和利用

多项选择题

试题详情

微山湖是我国第六大淡水湖,一度遭到严重污染。近几年通过大规模的退耕还湖、生态补水、清淤等措施,使水质持续改善,生物多样性明显增加,微山湖再现草长莺飞的景象。以下叙述错误的是( )

试题详情

党的二十大报告提出,实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系。深入推进环境污染防治,提升生态系统多样性、稳定性和持续性,积极稳妥推进碳达峰、碳中和。下列叙述错误的是( )

试题详情

科研小组调查某城市常住人口、常住外来人口增长率变化情况如下图。下列叙述错误的是( )

试题详情

下列有关生态系统、人类与环境的说法,错误的是( )

试题详情

东海原甲藻与中肋骨条藻是我国近海主要的两个赤潮藻种,几乎每年都会引发大规模的赤潮,对海洋养殖业构成了极大威胁。为了解浮游植物种间竞争在赤潮发生中的作用,研究者设计了东海原甲藻与中肋骨条藻的共培养实验,结果如图所示。下列有关说法正确的是( )

非选择题

试题详情

如图是人类社会与环境相互关系的模式图,请据图回答下列问题:

试题详情

湿地拥有众多动植物资源,具有强大的生态净化作用,常被称为“地球之肾”。2023年2月2日是第27个世界湿地日,也是《中华人民共和国湿地保护法》实施后的第一个世界湿地日,主题是“湿地修复”。我国新增18处国际重要湿地,面积764.7万公顷,居世界前列。请回答下列问题:

试题详情

CO2浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行三种不同实验处理,甲组提供大气CO2浓度375μmo1mol-1),乙组提供CO2浓度倍增环境(750 μmo1mol-1),丙组先在CO2浓度倍增环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO2浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合速率。结果如下图所示。回答下列问题。

试题详情

根据材料,回答下列问题。

材料一:人均生态足迹是指平均维持一个人生存所需要的资源和净化生产过程中产生的二氧化碳的土地和水域面积。在具体计算中,各种资源和能源消费项目被折算为耕地、草场、林地、化石能源、土地和水域等面积。如耕地足迹是指用来生产农产品所要求的土地面积……而碳足迹是指吸收生产、生活中排放的二氧化碳所需要的森林、草地或农田的面积。人均生态足迹的值越大,人类对生态的影响就越大。

材料二:生态赤字/盈余等于一定地区的生态承载力和生态足迹的差额,若该差额小于零,则称为生态赤字,若该差额大于零,则称为生态盈余。

材料三:下图为“我国人均生态足迹组成部分的生态赤字/盈余”。

试题详情

滨海湿地是上海的重要自然资源之一,在维持生态系统中发挥着重要作用。然而据统计从1950年至今,上海大约58%的滨海湿地被破坏,因此,需要有效的生态修复和保护。请回答下列问题:

试题详情

2022年11月,习近平总书记在向国际竹藤组织致信时提出,中国政府将与国际竹藤组织携手,共同发起“以竹代塑”倡议,推动各国减少塑料污染,积极应对气候变化。塑料是由石油炼制品制成,在环境中难以自然降解。竹子3—5年即可成林,固碳能力是杉木林的1.46倍、热带雨林的1.33倍。竹子可实现全竹利用,制作成的地板、家具等耐用品可长时间储存碳。请根据上述材料回答问题: