选择题

试题详情

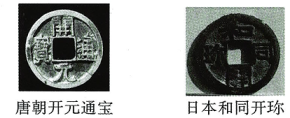

据《唐大和上东征传》中记载,日本长屋王崇敬佛法,造千件袈裟。袈裟上绣着“山川异域,风月同天。寄诸佛子,共结来缘”。长屋王希望这些袈裟能送到大唐,以此与大唐的和尚结缘。下列能够体现中日“共结来缘”的史实是( )

- A、 玄奘西行

- B、 鉴真东渡

- C、 唐蕃和亲

- D、 郑和下西洋

试题详情

唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产胡式锦。这主要表明( )

- A、 唐朝采取开明民族政策

- B、 中外交流开启盛唐气象

- C、 唐朝中后期手工业衰落

- D、 中外文化交流互动日益加强

试题详情

“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……把自己淹没于三千佛经的精义……独的灵魂,却在万众的仰慕中升腾。你,才是真正的行者!”材料中的“你”是( )

- A、 崔致远

- B、 弘法大师

- C、 玄奘

- D、 阎立本

试题详情

复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”这位“伟大僧人”是( )

- A、 阿倍仲麻吕

- B、 鉴真

- C、 玄奘

- D、 李白

试题详情

下图是唐朝名僧,受日本僧人礼请,东渡传律,被尊为日本律宗初祖。下列关于他的说法正确的是( )

①他受日本僧人邀请顺利的东渡日本

②为中日文化交流做出卓越贡献

③是唐与日本的文化交流中最有影响的人物

④他只潜心研究佛经不过问其他领域

- A、 ①③

- B、 ②③

- C、 ①④

- D、 ②④

试题详情

在都城长安“不仅生活着来自日本的使者,还活跃着来自中亚、印度等地的使者、僧侣与客商”。材料反映的主题是( )

- A、 西汉丝绸之路的开通

- B、 唐代中外交流的发展

- C、 唐代民族关系的和睦

- D、 明朝对外交流的盛况

试题详情

“有容乃大”是唐朝超越前期特有的文化气派。以下能体现唐朝“有容乃大”的是( )

①玄奘到天竺学习佛学

②吐蕃与唐朝“和同为一家

③日本多次派出使者来唐朝学习

④马可·波罗来中国经商

- A、 ①③④

- B、 ②③④

- C、 ①②③

- D、 ①②④

试题详情

“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够佐证唐朝中外交往的是( )

- A、 自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

- B、 城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

- C、 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

- D、 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

试题详情

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”这段材料出自《日本书纪》一书。为了实现材料中所说的“常须达”,日本政府采取的措施是( )

- A、 派倭寇侵略我国沿海地区

- B、 派商人与唐朝通商

- C、 派僧人到唐朝传播佛教

- D、 派遣唐使到唐朝学习

试题详情

2016年5月26日,国家主席习近平举行隆重仪式欢迎印度总统慕克吉访华,慕克吉访华促进了中印经济、文化交流。早在唐朝,我国就有一位为中印文化交流作出杰出贡献的使者,他是( )

- A、 张骞

- B、 班超

- C、 玄奘

- D、 鉴真

试题详情

唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐帝国自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣,下列事件能佐证这一现象的是( )

①和亲结盟 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

- A、 ①②③④

- B、 ①②④

- C、 ①②③

- D、 ②③④

试题详情

考古学家在一处唐代墓葬发掘中,发现墓中有大食人俑、非洲黑人俑,以及大量产自东罗马、波斯、阿拉伯等国的金银币。这些出土文物可以印证唐代( )

- A、 中外贸易往来频繁

- B、 文学艺术多姿多彩

- C、 社会风气渐趋保守

- D、 生产技术领先世界

材料分析题

试题详情

唐朝时,中外文化交流频繁。阅读材料,回答问题。

材料一 从天宝元年(742年)到天宝七年(748年),他接连五次东渡,均告失败。天宝十二年(753年),他以66岁高龄,率二十多人乘一艘回国的日本遣唐使木船第6次东渡,终于到达九州,受到热烈欢迎。

材料二 唐朝时中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展,不但在中国文化史上已达到了登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到峙立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“当时我们美国在哪里?”千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。

——《文化冲突与时代选择》