选择题

- A、 奴隶贸易促进了英国的资本主义发展

- B、 奴隶贸易给英国带来大量黑人劳动力

- C、 奴隶贸易促成了新航路的开辟

- D、 奴隶贸易是英国资本原始积累的唯一途径

从来就没有什么救世主, 也不靠神仙皇帝: 要创造人类的幸福, 全靠我们自己。 |

其中“我们自己”是指( )

- A、 无产阶级

- B、 资产阶级

- C、 地主阶级

- D、 农民阶级

- A、 等级制度森严

- B、 实行资本主义制度

- C、 封建制度解体

- D、 具有相对的独立性

- A、 亚历山大东征

- B、 文艺复兴

- C、 新航路开辟

- D、 三角贸易

- A、 男主角开着汽车带爱犬游巴黎

- B、 男女主角默默相视,旁边茶几上的电话嘀嘀直响

- C、 女主角在白炽灯下完成绘画作品

- D、 福特向观众介绍世界上第一条汽车流水装配线

- A、 整顿金融体系

- B、 加强对工业的计划指导

- C、 推行“以工代赈”

- D、 调整农业政策

- A、 萨拉热窝事件——第一次世界大战全面爆发

- B、 俄国十月革命——第一次世界大战宣告结束

- C、 《联合国家宣言》签署——世界反法西斯同盟形成

- D、 德国无条件投降——第二次世界大战宣告结束

- A、 采取自由主义经济政策

- B、 政府要干预经济

- C、 推行市场经济

- D、 禁止政府直接投资

- A、 清政府准备发起洋务运动

- B、 太平天国运动危及清政府统治

- C、 清政府内部进行权力之争

- D、 维新派试图改变中国落后现状

- A、 中国两千多年君主专制制度终结

- B、 清政府完全成为了列强统治中国的工具

- C、 使中国沦为半殖民地半封建社会

- D、 打响了武装反抗国民党反动派的第一枪

- A、 启蒙运动

- B、 义和团运动

- C、 新文化运动

- D、 五四运动

- A、 综合国力不断增强

- B、 国际地位逐步提高

- C、 体制改革走向深入

- D、 扩大开放融入世界

- A、 王进喜

- B、 焦裕禄

- C、 邓稼先

- D、 袁隆平

- A、 互不侵犯

- B、 互不干涉内政

- C、 互相尊重领土完整

- D、 求同存异

①“中国人民站起来了”

②“以阶级斗争为纲”

③“多快好省”

④“交够国家的, 留足集体的,剩下都是自己的”

- A、 ①②③④

- B、 ②④①③

- C、 ③①②④

- D、 ①③②④

- A、 体现了求同存异的精神

- B、 推动了中国在联合国合法席位的恢复

- C、 美国承认台湾是中国的一部分

- D、 台湾问题是影响中美关系的关键问题

- A、 洋务运动

- B、 维新变法

- C、 辛亥革命

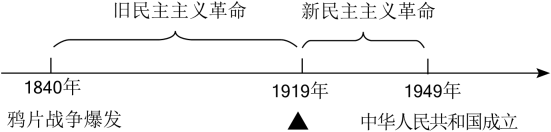

- D、 五四运动

- A、 清朝政府的集权统治

- B、 北洋政府的黑暗统治

- C、 帝国主义的蛮横侵略

- D、 土匪强盗的四处肆虐

- A、 新闻报道不能作为研究史料

- B、 年代久远使历史真相难还原

- C、 立场不同影响对历史的解释

- D、 原始记录比研究文献更可靠

材料分析题

阅读下列材料,回答问题。

材料一:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布一系列保护、鼓励工商业发展的政策,提高了民族资产阶级的地位,推动了民族工业的进一步发展。第一次世界大战期间,由于帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,客观上为中国民族工业的发展提供了一个有利的外部环境。民族工业出现了“短暂的春天”。

材料二:如图,1957—1966 年,中国共产党领导全国人民探索社会主义道路,尽管发生了严重失误,但仍取得了社会主义建设的重大成就。

——以上材料均摘编自中学历史课本

材料一:为什么要进行这种改革呢?简单地说,就是因为中国原来的土地制度极不合理……没收地主阶级的土地,分配给无地少地的农民。这样,当作一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大最彻底的改革。

一一刘少奇《关于土地改革问题的报告》( 1950年6月)

材料二:改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务,现在在我国已经基本完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。

——刘少奇《在中国共产党第八次全国人民代表大会上的政治报告》

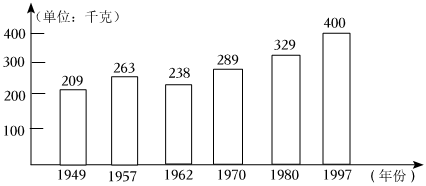

材料三:新中国成立后至20世纪末,我国粮食人均产量变化图:

材料四:联产承包制采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发展。这一制度的进一步完善和发展,必将使农业社会主义合作化的具体道路更加符合我国的实际……促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代农业转化。

一一中共中央《当前农村经济政策的若干问题》( 1983年)

材料一:光荣革命创造了一种适合英国历史和政治传统的新的社会进步方式,那就是:用和平变革的方式实现社会进步。这种模式,成为它给后世留下的最独特的遗产。从此以后,英国就是在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革,光荣革命之后,英国现出了一个相对宽松、相对自由的社会环境。

一 历史学教授钱乘旦

材料二:如果说,牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门 工业革命使英国成为世界上最强大的国家,它的强大的工业生产能力,在当时就使英国一个国家能够对抗整个世界。工业革命,还使英国走进了现代化的大门,使英国成为第一个现代化国家。这也就迫使整个追随着英国向现代化的方向前进。因此,我们从这个意义上,可以说是英国引领了当时世界的潮流,打开了现代世界的大门。

-- 《大国崛起·工业先声》

材料三:19世纪中叶英国社会状况 (部分) 一览表

成员 | 占全国人口 | 占国民收入 | 年代 | 穷人数量 |

工业、金融资 产阶级等 | 2% | 36.5% | 1885 年 | 85 万 |

1856年 | 87 万 | |||

普通群众 | 80% | 40% | 1863 年 | 109万 |

1866年 | 130 万 |

一 《大国崛起·工业先声》

材料四:19 世纪上半叶在英格兰是一个盗匪肆虐的黄金时代,是一个因无法抵制犯罪及暴力事件而威胁到现政权的时代,一个犯罪有暴力冲突四处蔓延并难以遏制的时代。……不难发现,在短短的37年中,犯罪数字竟增加了6倍多。在19世纪上半叶的曼彻斯特,社会下层的工匠、 农业工人及其家庭成员的平均寿命只有17岁。在工业城市格拉斯哥,1821 年因疾病而死亡的比例为 2.89%, 1938年上升为 3.8%, 1943 年达到4%.在兰开斯特郡, 1841 年死亡的102025 名工人中, 有83216 人活不到 20 岁, 他们的平均寿命只有 22.1 岁。 这些人大部分可以医治的疾病而死,只是由于贫困而无法得到治疗。 国民体质下降,在 19世纪已成为关系到全民族命运的大事。布尔战争爆发后,人们突然发现堂堂英国居然难以征集到足够的合格的士兵。

——钱乘旦主编《寰球透视:现代化的迷途》

材料一:各国突然开始了一场名副其实的赛跑,大家竞相奔向荒芜的地区。人们不仅需要它们,为了在那里出售自己的商品;人们需要它们,也是因为那里往往有许多在自己国内没有的东西。但是,这样的原材料从殖民地输送到欧洲越多,工厂生产的产品也就越多,也就越驱使人们热心地寻找愿意购买它们的大量产品的地方。但这时的关键在于,没有哪个国家是知足的。殖民地越多,它建造的工厂就越多;工厂越多,它生产的产品也就越多,它就又需要越来越多的殖民地。可是世界的土地是有限的,为了夺取新的殖民地或者哪怕是为了不让原有的殖民地被更强大的邻国夺取,人们就必须进行战争或者至少必须威胁要进行战争。

——贡布里希《写给大家的简明世界史》

材料二:在欧洲大陆,法国和德国历史上发生过多次战争,积怨甚深,成为宿敌。德国外交的首要目的是防范法国。为此,德国力图构筑以自己为核心的同盟体系。1879年,德国利用奥匈帝国与俄国的矛盾,和奥匈帝国签订同盟条约。此后,德国又利用意大利同法国争夺北非殖民地突尼斯的矛盾,拉拢意大利。1882年,德、意、奥终于缔结了针对法、俄的《三国同盟条约》。

材料三:与同盟国集团相比,协约国集团在物质资源和人力资源方面都占有优势。在美国参战前,英国的海上封锁,成功地遏制了德奥集团从美国取得各种急需物资。同盟国集团在军事战略上的失误,表现得十分明显。德国根据战前制订的“施里芬计划”,为了避免两线作战,打算速战速决,但这一战略由于过分低估对手的实力,最终失败了。比利时军队和法军的顽强抵抗,俄军短时间完成了动员并投入作战,英军也很快参战,出乎德军指挥部的预料,决定了德国速战的破产。德国被拖入了两线作战和持久战、阵地战的泥潭。

——摘编《20世纪的战争与和平》

材料四:下图是第一次世界大战期间妇女在炮弹工厂做工的场景。大战造成的人力短缺,大批成年男子应征入伍,导致大批妇女进入了生产部门,她们的活动范围扩大,社会作用随之增强。战后,一些欧美国家的妇女陆续取得了普选权。

——选自《20世纪的战争与和平》