选择题

- A、 建立与统一

- B、 巩固与发展

- C、 繁荣与开放

- D、 兴盛与衰亡

- A、 文臣与武将的矛盾

- B、 君权与相权的矛盾

- C、 宦官与外戚的矛盾

- D、 中央与地方的矛盾

- A、 朱门酒肉臭,路有冻死骨

- B、 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

- C、 野火烧不尽,春风吹又生

- D、 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

605年 | 即位:一游江都;下诏营建东都洛阳;下令开凿大运河 |

607年 | 出洛阳游长安等地;下诏大修长城 |

608年 | 出塞巡长城 |

609年 | 出洛阳西巡,破吐谷浑 |

610年 | 二游江都 |

612-614年 | 连续三次攻打高句丽 |

615年 | 赴太原,巡北塞,在雁门被突厥围困 |

616年 | 三游江都 |

- A、 不问政事 沉迷享乐

- B、 励精图治 巩固统一

- C、 厉行节俭 从善如流

- D、 好大喜功 不恤民力

选项 | 历史史实 | 历史解释 |

A | 大运河的开通 | 加强了我国南北地区政治、经济和文化交流 |

B | 科举制的创立 | 推动了教育的发展 |

C | 唐蕃和亲 | 促进了吐蕃经济和社会的发展 |

D | 《大唐西域记》 | 为中日文化交流作出了卓越的贡献 |

- A、 A

- B、 B

- C、 C

- D、 D

人物 | 尉迟恭 | 魏征 | 马周 | 长孙无忌 |

身份 | 降将 | 太子李建成的旧臣 | 大臣常贺的幕僚 | 外戚 |

- A、 广纳贤才,知人善任

- B、 轻徭薄赋,劝课农桑

- C、 勤于政事,开创盛世

- D、 吸取教训,提倡节俭

- A、 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

- B、 “生当作人杰,死亦为鬼雄”

- C、 “海内存知己,天涯若比邻”

- D、 “大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

- A、 对外交往成效显著

- B、 宫廷生活奢靡无度

- C、 夜市生活丰富多彩

- D、 精神风貌刚劲豪迈

- A、 皇帝荒废朝政

- B、 节度使权力膨胀

- C、 军队战斗力弱

- D、 农民负担过重

- A、 制约地方长官

- B、 控制财政大权

- C、 提高行政效率

- D、 牵制宰相权力

- A、 促进了社会阶层的流动

- B、 是古代选官的主要制度

- C、 推动了文学艺术的创作

- D、 阻碍了科学技术的发展

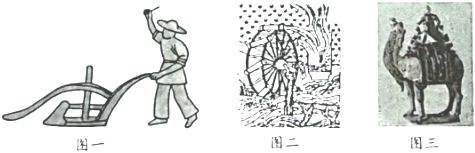

- A、 推动了文化出版业的产生

- B、 促进了教育文化事业的发展

- C、 提升了文献传播的质量和效率

- D、 产生得益于商品经济的发展

- A、 唐朝

- B、 宋朝

- C、 明朝

- D、 清朝

- A、 任用商鞅进行变法

- B、 任用范仲淹主持改革

- C、 实行重文轻武政策

- D、 任用王安石主持变法

- A、 结束了草原的分裂混战

- B、 有助于元朝统一全国

- C、 确立了儒学的统治地位

- D、 消除了各民族间的矛盾

材料分析题

材料一:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;在政治上推行了一系列革新措施。……唐玄宗前期励精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制……使唐朝进入了鼎盛时期。

一—摘编自朱绍侯《中国古代史•上册》

材料二:

材料三:(唐太宗)平东突厥后,将突厥降众安置内地,让他们保持原有的生产和生活习惯,仍以其酋长担任都督等职,统治原有的部众实厥首领在长安被任为五品以上将军、中郎将的官员有一百多人,“殆与朝士相半”(几乎与朝廷官员一半对一半)。定居长安的突厥人将近一万家之多,吐谷浑平定以后,仍以慕容氏为可汗,把弘化公主嫁给诺曷钵可汗。……由于唐太宗大量吸收了各民族的代表人物参加政权,密切了民族关系,促进了各族人民的交往和经济文化的发展。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史•隋唐时期•下册》

材料四:唐朝时大量朝鲜人、日本人、印度人来到中国,学习中国的先进文化,也传播他们自己的文化。唐代僧人不畏艰险,传佛学佛者,络绎不绝。玄奘(602-664年),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确,对佛教在中国的传播作出了贡献。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍……鉴真(688-763年),深明佛学,50余岁时,受日本邀请东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,除了传授佛法,还介绍了中国的建筑技术、雕塑技术、医药等知识,对日本的佛学建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大影响。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》(第3卷)

材料一:贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。 除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少也在80万以上。 阿拉伯旅行家麦斯俄迭说:“广府城人烟稠密,仅仅统计伊斯兰教人、基督教人、犹太教人和火袄教人,就有20万。”

材料二:复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”

材料三:唐朝是中国古代外交非常活跃的时期,唐朝的社会经济繁荣景象吸引了世界的目光,唐朝又以兼容并包的开放政策吸纳外来文化之精华,在中外文化交流过程中,灿烂的中华文化深深地影响了友好邻邦,使中国成为东方文化的渊源,形成了中华文化圈。

材料一:(宋太祖)一日召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也? 吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

材料二:富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。

——赵恒《劝学诗》

材料三:宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方、强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》